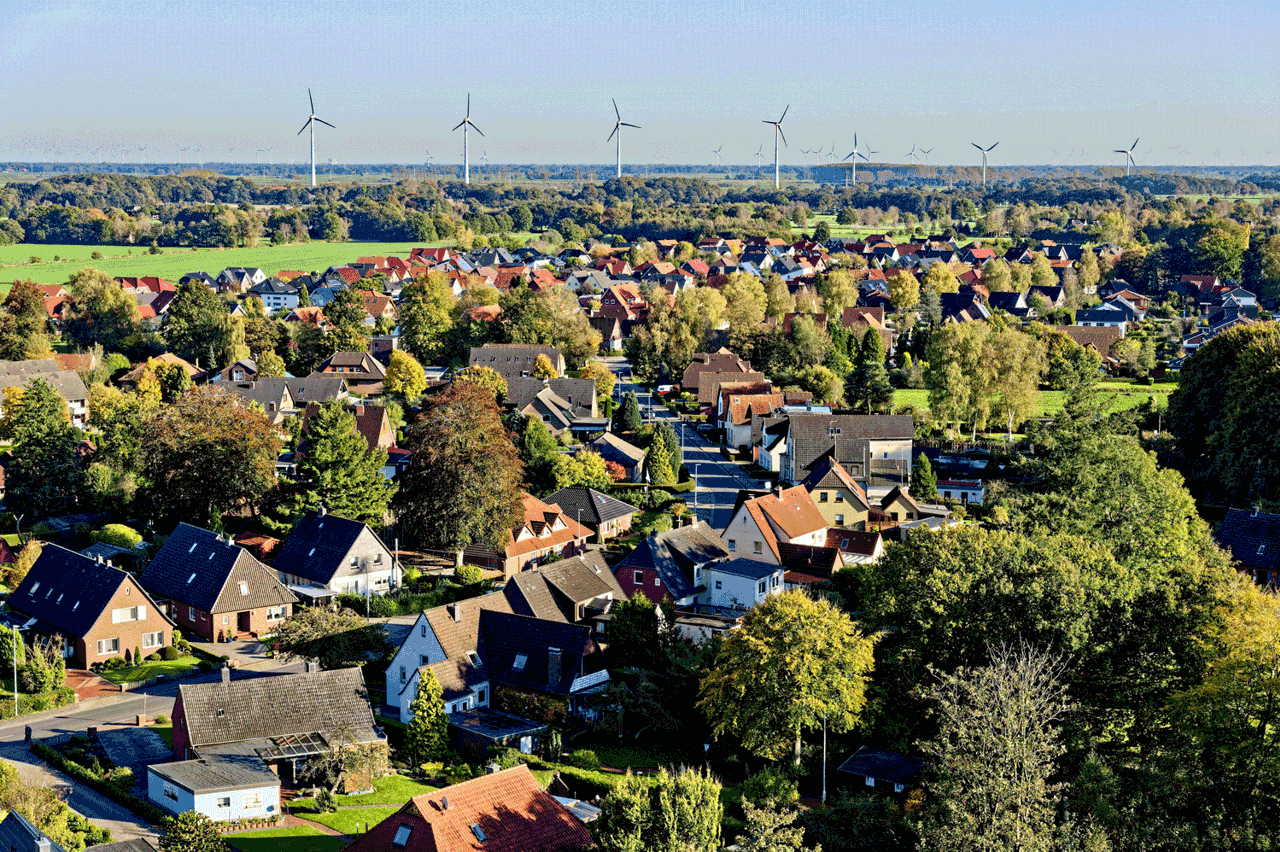

Energiewende für alle: So können Gemeinden an Wind- oder Solarparks beteiligt werden

Bürgerbeteiligung an Wind- und PV-Anlagen in Kürze:

- Deutschlandweit schreitet der Ausbau von Windenergie- und PV-Anlagen voran.

- Aufgrund seiner Schnelligkeit kann dieser Wandel als Bedrohung wahrgenommen werden; Umso wichtiger ist es alle lokalen Akteure konsequent zu beteiligen.

- Unsere Projekte entstehen im konstruktiven Dialog mit den Gemeinden, Bürgerinnen und Bürgern. Und genau darin liegt unsere Stärke: Wir hören zu, wir erklären und wir gestalten gemeinsam!

Wie funktioniert die Projektplanung eines Solar- oder Windparks im Dialog mit den Gemeinden?

Wenn neue Windkraft- oder Solarprojekte in Gemeinden entstehen, gibt es immer auch Sorgen und Bedenken. Besonders an Orten, an denen es bisher nur wenig Berührungspunkte mit Erneuerbaren-Anlagen gegeben hat, entstehen anfänglich viele Fragezeichen: Welchen Nutzen bieten die Erneuerbaren? Haben die Anlagen Auswirkungen auf Mensch und Natur? Und welche Maßnahmen werden getroffen, um möglichen Risiken vorzubeugen?

Unser Anspruch ist es, die Bürgerinnen und Bürger in unseren Projektgemeinden frühzeitig und transparent über die Projektplanung zu informieren. Dafür gibt es nicht nur unsere Projekt-Webseiten, auf denen wir Informationen und Neuigkeiten bereitstellen, unsere Projektverantwortlichen kommen auch regelmäßig für Bürgerinfoveranstaltungen persönlich in die Gemeinden.

Was passiert auf einer Bürgerinfoveranstaltung?

Hauptsächlich geht es um den Dialog. Wir stellen die Planungen ausführlich vor, zeigen oft Visualisierungen der künftigen Anlagen und beantworten sämtliche Fragen. Außerdem zeigen wir verschiedene Möglichkeiten der finanziellen oder auch planerischen Beteiligung für Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger auf. Wann eine Bürgerinfoveranstaltung stattfindet, geben wir immer frühzeitig postalisch und auf der Projekt-Webseite bekannt.

Welche Arten der Beteiligung gibt es für Bürger*innen?

Grundlegend gibt es zwei Arten von Beteiligungsmöglichkeiten: die finanzielle sowie die inhaltliche oder planerische Beteiligung. In unseren Projekten prüfen wir individuell welche Möglichkeiten dafür in Frage kommen.

Finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten

Zu den finanziellen Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger können zum Beispiel Nachrangdarlehen zählen, bei denen Bürgerinnen und Bürger in einen Windpark investieren und, über eine festgelegte Laufzeit hinweg, einen jährlichen Zinssatz erhalten.

Der Betrieb einer Bürgerwindanlage über lokale Energiegenossenschaften ist eine weitere Option für die Bürgerbeteiligung.

Wir prüfen auch, ob wir in Einzelfällen Grünstromtarife oder Stromboni auf private Stromrechnungen für die Anwohnerinnen und Anwohner anbieten können

Inhaltliche Beteiligungsmöglichkeiten

Inhaltlich können sich die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel bei der Planung von lokalen Ausgleichsmaßnahmen einbringen. Als Arbeitskreis im Austausch mit dem Forstbetrieb könnten sie sich zum Beispiel damit befassen, welche Wanderwege ausgebessert werden sollten oder wo Aufforstungsmaßnahmen sinnvoll wären.

Welche inhaltlichen Beteiligungsmöglichkeiten es gibt, variiert je nach Standort des Projektes und den Wünschen der Gemeinde. Die Arbeitsgruppen zu Ausgleichsmaßnahmen bieten Raum für offenen Dialog.

Wie beteiligen wir Gemeinden?

Die Gemeinden im Umkreis unserer Projekte beteiligen wir über die Kommunalabgabe nach §6 EEG 2023 am Erfolg unserer Wind- und Solarparks.

Was ist die Kommunalabgabe?

Die Kommunalabgabe ist eine freiwillige Zahlung von bis zu 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde, mit der Statkraft Gemeinden an den Erträgen aus Wind- und Solaranlagen beteiligt. Möglich wird das durch eine Änderung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023, die diese Abgabe nun auch für ältere Bestandsparks erlaubt. Gemeinden im Umkreis von 2,5 Kilometern rund um unsere Anlagen profitieren auf diese Weise finanziell und können die Einkünfte in Infrastruktur, Bildung oder soziale Projekte stecken. Auch Repowering wird für Kommunen attraktiver, da leistungsstärkere Anlagen höhere Einnahmen ermöglichen.

Einige Gemeinden verfügen über Stiftungen, in jene die Einnahmen aus den Erneuerbaren Anlagen fließen. Die Stiftung kann sich lokalen Projekten widmen: zum Beispiel der Pflege von Denkmälern, Aktionen in Schulen und Kitas, dem Infrastrukturausbau oder auch Klimaprojekten. Eine konkrete Vision für die kommunale Entwicklung, die durch ein Erneuerbaren-Projekt unterstützt werden kann, hebt hervor, dass Wind- und Solarprojekte durch die Beteiligung der Gemeinde auch über den Energieaspekt hinaus einen Mehrwert für Anwohnerinnen und Anwohner schaffen.

Statkrafts Rolle in der Energiewende

Als größter Erzeuger erneuerbarer Energien in Europa und einer der größten Windparkbetreiber in Deutschland möchten wir unterstützen, dass die Energiewende so schnell und gerecht wie möglich stattfinden kann. Dafür bauen wir einerseits unser Projektportfolio aus: Seit 2021 haben wir rund 340 Anlagen in knapp 60 Windparks übernommen, wovon viele in den nächsten Jahren repowert werden sollen, um die Standorte optimal zu nutzen.

Andererseits möchten wir die Menschen in den Regionen unserer Wind- und Solarparks gerecht an den Projekten beteiligen und mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass Erneuerbare die Zukunft der Energieversorgung sind. Bundesweit liegt die Zustimmung zur Energiewende zwar bereits bei circa 70%, regional ist die Zustimmung aber ungleich verteilt. Gerade in Regionen mit niedrigerer Bereitschaft zur Energiewende möchten wir mögliche Konflikte frühzeitig adressieren und konsequent auf Beteiligung setzen. Denn die Erfahrung hat gezeigt: die Energiewende wird in und mit den Gemeinden gestaltet.